グラフは環境省「日本の廃棄物処理 平成27年度版」から作成

長野県の2年連続全国一の836g/人日にはかなわないが、東京都も、全国平均よりも21g少ない918g/人日で、都道府県別の上位10位には入れなかったが12位(6位が同点3県)なのである。数年前まで全国最下位もあった大阪府、ここのところがんばって、27年度は970g/人日となっている。

環境省は、一般廃棄物行政の推進に関する基礎資料を得ることを目的として、全国の市町村及び特別地方公共団体に対し「一般廃棄物処理事業実態調査」を行っている。その調査結果は「一般廃棄物処理実態調査結果」のサイトで公表されていて、廃棄物処理のデータがエクセルデータなどでみることができるのでとてもおもしろい。

環境省が、年度ごとに発表する「一般廃棄物の排出及び処理状況等」は、 例えば、「一般廃棄物の排出及び処理状況等(平成27年度)について(平成29年3月28日現在)(PDF 857KB)」、「日本の廃棄物処理(平成29年3月末現在) (doc 3,347KB / PDF 1,537KB)」の元になるデータも「一般廃棄物処理実態調査結果」のサイトにある。ありとあらゆるデータがエクセルである、、ご一読を!!

調査結果 2015年度(平成27年度)の東京都分を抜粋すると

総人口 : 13,399千人、

ごみ総排出量 : 4,501千トン、1人1日当たりの総排出量 : 918グラム/人日、

直接焼却 : 3,405千トン、直接最終処分 : 5千トン、焼却以外の中間処理 : 140千トン、

直接資源化 : 441千トン、中間処理後再生利用 : 294千トン、

リサイクル率R : 23.7%、リサイクル率R’ : 21.8%、

最終処分量 : 370千トン(直接最終処分 : 5千トン、焼却残渣297千 : トン、処理残さ68 : 千トン)となる。

環境省 (全国)「一般廃棄物の排出及び処理状況等」(平成27年度)について

1.ごみの排出・処理状況

・ごみ総排出量 4,398 万トン(前年度 4,432 万トン )[ 0.8 % 減 ]

・1人1日当たりのごみ排出量 939 グラム(前年度 947 グラム )[ 0.8 % 減 ] ← 東京都918g、23区986g

(参考:外国人人口を含まない場合 954 グラム(前年度 963 グラム) [ 0.9 % 減 ])

・最終処分量 417 万トン(前年度 430 万トン )[ 3.0 % 減 ]

・減量処理率 98.9 % (前年度 98.7 %) ← 東京都99.9%、23区99.9%

・直接埋立率 1.1 % (前年度 1.3 %) ← 東京都0.1%、23区99.9%

・総資源化量 900 万トン (前年度 913 万トン )[ 1.4 % 減 ]

・リサイクル率 20.4% (前年度 20.6 %) ← 東京都22.4%、23区17.1%

詳細は~

東京都のひとりあたりのごみ排出量が全国平均よりも少なく、リサイクル率が高くなっているのは、ひとえに多摩地域の市のおかげである。多摩地域の市の多くは1人あたりのごみ量は600g台、700g台と、3Rの取組のベスト3 ベスト10に名を連ねる~

![]()

リサイクル率も、多摩地域はかなり高く、23区と島しょが東京都全体平均の足かせと、、、、

ちなみに、東京都の「東京都資源循環・廃棄物処理計画」で、循環的利用の推進と最終処分量の削減で、

一般廃棄物の再生利用率 (目標)は2020 年度 27 % 、2030 年度 37 %となっている。

![]()

さて、23区の廃棄物処理は、廃棄物の収集・運搬は各区で行っているが、中間処理は東京二十三区清掃一部事務組合の共同処理体制、最終処分は東京都という役割分担で、、、環境省の「一般廃棄物処理事業実態調査」も23区に関しては、区別のデータは人口だけで、23区がひとくくりの集計結果となっている。基礎的自治体としての廃棄物行政も、数字の上でもなんとも中途半端な現状で、、、

23区とひとくくりにいっても、各区の特徴はさまざまであるのだが、、

しかし、首都東京に集中する人口と同じく、ごみの総排出量はダントツに多いのは同じ特徴。各区とも、人口増加の中をごみ排出量を減少傾向にするのも相当な努力が必要であろう。そして大きな特徴として、23区、ともに事業系の一般廃棄物の処理量が3割以上を占めているのも大きな特徴である。それにしても、平成27年度はリサイクル率が落ちてしまった。集団回収量が若干減少はしていたが、、、リサイクル率低下の原因はなんだろう、、

![]()

環境省まとめの23区のデータ(平成27年度実績)

総人口 : (9,190,237人)

ごみ総排出量 (計画収集量+直接搬入量+集団回収量) : 3,315,207t

計画収集量 : 3,082,380t

直接搬入量 : 35,064t

集団回収量 : 197,763t

1人1日当たりの排出量 合計(ごみ総排出量)*10^6/総人口/366

生活系ごみ(生活系ごみ搬入量+集団回収量)*10^6/総人口/366

事業系ごみ(事業系ごみ搬入量)*10^6/総人口/366

ごみ処理量(直接焼却量+直接最終処分量+焼却以外の中間処理量+直接資源化量) : 3,148,386t

直接焼却量 : 2,644,525t ←直接焼却率79.8%

直接最終処分量 : 4,205t

焼却以外の中間処理(合計)(粗大ごみ処理施設+ごみ堆肥化施設+ごみ飼料化施設+メタン化施設+ごみ燃料化施設+その他の資源化等を行う施設+その他の施設) : 166,195t

直接資源化量 : 333,461t

中間処理後の資源化量(焼却施設+粗大ごみ処理施設+ごみ堆肥化施設+ごみ飼料化施設+メタン化施設+ごみ燃料化施設+その他の資源化等を行う施設+その他の施設) : 41,907t

焼却施設 : 18,469t

粗大ごみ処理施設 : 11,604t

その他の資源化等を行う施設 : 11,834t ←?(セメント原料化は5,848.78t)

リサイクル率R(直接資源化量+中間処理後再生利用量+集団回収量)/(ごみ処理量+集団回収量)*100 : 17.1%

リサイクル率R'(直接資源化量+中間処理後再生利用量〔固形燃料、焼却灰・飛灰のセメント原料化、セメント等への直接投入、飛灰の山元還元 を除く〕+集団回収量)/(ごみ処理量+集団回収量)*100 : 17.0%

最終処分量合計 : 365,487t

直接最終処分量 : 4,205t

焼却残渣量 : 294,467t

処理残渣量 : 66,815t

平成27年度の23区の1人1日当たりのごみ排出量は環境省のデータには記されていないが、計算式通りに計算すると約986g/人日

環境省のまとめから、23区の区別にデータを出すのは困難ということで、23区は一括の数字なのだろうが、、、

清掃一組の「清掃事業年報」などから、、あえて区別にデータを出すとすると、、、

全く正確ではないが、、、おおまかな目安程度にはなるかもしれない、、、

厳密には、中間処理後の資源化量の数字も区別ごみ量で案分しなければならないので、それらは入れずに公表されている年報などからわかる数字だけでグラフ化してみた。(事業系の持込ごみ量は23区清掃一組の分担金で使われている数字)

![]()

![]()

ということで、23区では、

各区とも、確実な数字の「区収集ごみ」の1人1日当たりのごみ排出量で比較することが多い。

例えば、

◆区別ごみ収集量(区収集分)と1人1日当たりのごみ排出量◆

区収集分といえども、区収集の事業系ごみも含まれるため、都心部や繁華街で事業系ごみの多い区もあり、単純に比較はできない。人口は、23区すべての区で増加している、23区全体で91万9千人(前年度よりも9万8千人増加)

1人一日当たりのごみ量はすべての区で減少、閏年

![]()

※人口は、東京都総務局統計部発行の「住民基本台帳による人口(日本人及び外国人)」の平成27年10月1日現在の数値

--この1人1日当たりごみ量(g)は「区収集ごみ」だけの計算--

◆23区 【区収集ごみ】1人1日当たりごみ量(g)一覧表◆

-順位のようになってしまったが、単純にエクセルで並び替えをしたため、同量のごみ量の区も多々あり---

江東区、びっくり仰天、杉並、練馬に次いで3位になっている

あとでもう一度確認してみよう、、計算違いか、それとも不燃ごみの全量リサイクル(民間委託)が効いているのか、、、

![]()

![]()

関連(本ブログ)

■ 23区の区別ごみ量(区収集ごみ+持込ごみ)2017年03月01日

■ 23区 平成27年度の資源回収量 ~平成27年度清掃事業年報(リサイクル編)~2016年08月27日

■ 23区清掃一組 「清掃事業年報(平成27年度)」 公表 2016年08月26日

政令指定都市と23区分をグラフで比較してみた~

![]()

なにしろ23区の人口は919万人、ごみ総排出量は約332万トンである。

各区とも、大量の事業系一般廃棄物の処理もおこなっている、、、

![]()

![]()

![]() クリックで拡大

クリックで拡大

6.3Rの取組上位市町村

Ⅳ 3R取組上位市町村

![]()

![]()

エネルギー回収(ごみ処理量当たりの発電電力量)取組の上位10位施設

23区の板橋清掃工場と大田清掃工場が入っている~

表-8 エネルギー回収(ごみ処理量当たりの発電電力量)取組の上位10位施設 注32)

![]()

Ⅳ.各都道府県別データ

1. 都道府県別ごみ処理の現状(平成27 年度実績)

東京都は、総人口13,399千人、ごみ総排出量4,501千トン、1人1日当たりの総排出量918グラム/人日、直接焼却3,405千トン、直接最終処分5千トン、焼却以外の中間処理140千トン、直接資源化441千トン、中間処理後再生利用294千トン、リサイクル率R23.7%、リサイクル率R’21.8%、最終処分量370千トン(直接最終処分5千トン、焼却残渣297千トン、処理残さ68千トン)

![]()

都道府県別ごみ処理の現状(平成27年度実績)

1人1日当たりのごみ排出量順

1人あたりのごみ排出量とリサイクル率はあまり相関していない?

![]()

環境省の統計

リサイクル率 R:(直接資源化量+中間処理後再生利用量+集団回収量)/(ごみ処理量+集団回収量)*100"

リサイクル率 R’:(直接資源化量+中間処理後再生利用量〔固形燃料、焼却灰・飛灰のセメント原料化、セメント等への直接投入、飛灰の山元還元 を除く〕+集団回収量)/(ごみ処理量+集団回収量)*100"

都道府県別ごみ処理の現状(平成27年度実績)

リサイクル率R順

三重県、ダントツ一位の リサイクル率Rは36.2%

ただし、三重県リサイクル率R’は24.2%

各都府県、年々リサイクル率は高くなっている、、

![]()

リサイクル率R'順

(環境省のリサイクル率上位10位などはリサイクル率R'で選ぶ)

![]()

ごみ排出量、リサイクル率R、リサイクル率R'

![]()

1人1日当たりの総排出量[グラム/人日]

![]()

1. 都道府県別ごみ処理の現状(平成27 年度実績)

![]()

![]() クリックで拡大

クリックで拡大

関連(本ブログ)

■ 環境省 日本の廃棄物処理 平成27年度版(平成29年3月) 一般廃棄物の総排出量は4,398万トン ごみ直接焼却率は 80 %~2017年03月31日

環境省「日本の廃棄物処理」から

日本の廃棄物処理に関する基本的な用語

日本の廃棄物処理で用いる用語のうち、基本的な用語の概念、解釈を以下に示す。

【ごみ処理】

1.ごみ処理

・人口(人)

平成 25 年 10 月 1 日現在である。

「計画収集人口」は、実際にごみの収集を行っている区域の人口である。

「計画収集人口」と「自家処理人口」の和が市町村の「総人口」となる。さらに、「総人口」 は都道府県の統計課が平成 25 年 10 月 1 日付けで公表するために市町村に報告を求めた数値 ( 住民基本台帳人口 ) である。

なお、外国人登録制度が廃止され、「住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成 21 年法 律第 77 号)」により外国人住民についても住民基本台帳制度の対象となったため、平成 24 年度調査より外国人人口は総人口のうち数とした。

総人口=計画収集人口+自家処理人口

・ごみ総排出量(t)

総排出量=計画収集量+直接搬入量+集団回収量

・1 人 1 日当たりの排出量( g/ 人 / 日)

1 人 1 日当たりの排出量=ごみ総排出量/総人口/ 365

・1 人 1 日当たり排出量[生活系ごみ]( g/ 人 / 日)

1 人 1 日当たりの排出量[生活系ごみ]=(生活系ごみの収集量+集団回収量)/総人口/ 365

・1 人 1 日当たり排出量[事業系ごみ]( g/ 人 / 日)

1 人 1 日当たりの排出量(事業系ごみ)= 事業系ごみの収集量/総人口/ 365

・自家処理量(t)

自家処理量とは、計画収集区域内で、市区町村等により計画収集される以外の家庭系一般廃 棄物で、ごみを自家肥料又は飼料として用いるか、直接農家等に依頼して処分させ、または自 ら処分しているものをいい、一部の市区町村では計画収集量、計画収集人口、自家処理人口を 勘案して推定している。

・ごみ処理量(t)

=直接焼却量 + 直接最終処分量 + 焼却以外の中間処理量 + 直接資源化量

・減量処理率(%)

= ( 直接資源化量 + 直接焼却量 + 焼却以外の中間処理量 ) /ごみ処理量× 100

・中間処理後再生利用量(t)

= ( 焼却施設 + 粗大ごみ処理施設 + ごみ堆肥化施設 + ごみ飼料化施設 + メタン化施設 + ごみ燃料化 施設 + その他の資源化等を行う施設 + その他の施設 ) における再生利用量

・リサイクル率 R(%)

= ( 直接資源化量 + 中間処理後再生利用量 + 集団回収量 )/( ごみ処理量 + 集団回収量 ) × 100

・リサイクル率 R’(%)

= ( 直接資源化量 + 中間処理後再生利用量〔固形燃料、焼却灰・飛灰のセメント原料化、セメント 工場へ直投入、飛灰の山元還元を除く〕 + 集団回収量 )/( ごみ処理量 + 集団回収量 ) × 100

・最終処分量(t)

=直接最終処分量 + 焼却残渣量 + 処理残渣量

クリックで拡大

クリックで拡大

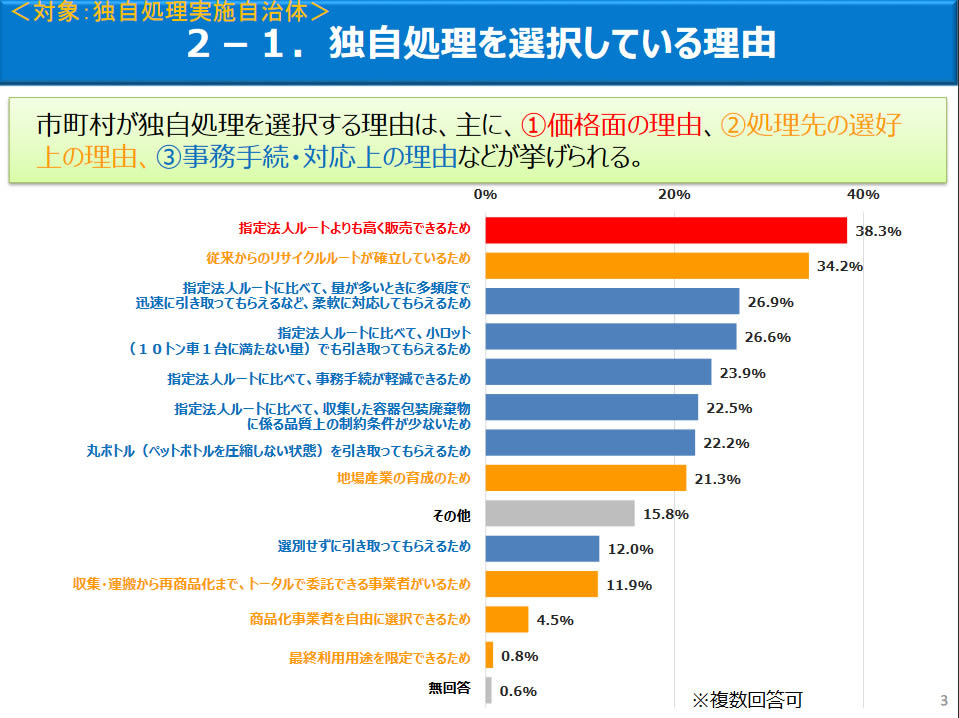

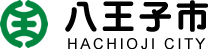

なにしろ、指定法人ルートでのPETボトルの引渡としては、

なにしろ、指定法人ルートでのPETボトルの引渡としては、 指定法人ルートの場合、いまは上期と下期の年に2回の入札、

指定法人ルートの場合、いまは上期と下期の年に2回の入札、

有価で売れるとはいえ、市民がリサイクルとして排出したペットボトル、、、

有価で売れるとはいえ、市民がリサイクルとして排出したペットボトル、、、

指定法人ルートに関する主な課題・改善点①

指定法人ルートに関する主な課題・改善点①

平成29年4月18日(火曜日)市長記者会見(PDF形式 686キロバイト)

平成29年4月18日(火曜日)市長記者会見(PDF形式 686キロバイト)