先日、本ブログで、「容リ法 指定法人ルート 市町村からの引き取り品質ガイドライン変更でペットボトルのラベル剥がされ状況は?」を書いたものの、、、、指定法人ルートでペットボトルを資源化する自治体は、容リ協会の求める品質ガイドラインを遵守し、せっせと市民に「キャップやラベルを剥がしましょう!!」と普及啓発に力を入れるしかないのかと、、、なんともまとまりのない文章を書いたのだが、、、また、ボトルtoボトルを選ぶなら、独自ルートもありかな~ なんてことも思ったりと、、、

いつもチェックしている「環境問題研究会のブログ」をみると、タイムリーに、「時代遅れの容リ法 ペットボトル回収にラベル剥がしを義務付け」が投稿されていた。ここのところの、海外での使い捨てプラスチック削減などの取組はめまぐるしくて、情報収集も追っつかないので、この「環境問題研究会のブログ」をよく参考にしている、、

「時代遅れの容リ法 ペットボトル回収にラベル剥がしを義務付け」は、びしっと胸のすく思いで読めた~

とくに、「ボトルとラベルが選別しにくくなったのであれば、拡大生産者責任ということを考えれば、それは飲料メーカーが対処すべき問題」「対抗措置として、自治体のすべきことは、容リ法からの決別であろう。」「拡大生産者責任を回避するメーカーに、未来はない。」「国に希望をいうだけでは容リ法は変わらない。メーカーの自覚を促すためにも、自治体は容リ法から決別することも選択肢として考える必要がある。国が企業の利益に最大限配慮するならば、住民の利益を守るのは自治体である。」かっこいいですね!! そうですね!!

全文貼り付けたかったが、そうもいかないので「環境問題研究会のブログ」で全文を~

容リ協会の品質調査結果が公表されるのは 上期が10月、下期は翌4月かな

容リ協会HP 平成29年度分は↓↓ これまでは、大半の市町村はAランク、若干Bランクもあり、、

●平成30年4月26日 PETボトル分別基準適合物(ベール品)の平成29年度品質調査最終結果を掲載

●平成29年10月18日 29年度PETボトル分別基準適合物( ベール品)品質調査結果を掲載(PDFに加えてエクセルデータも掲載)

●平成29年度品質調査結果と平成30年度上期落札結果との比較【PDF】

環境問題研究会のブログ 投稿日: 2018年8月12日

時代遅れの容リ法 ペットボトル回収にラベル剥がしを義務付け

(抜粋)

ボトルが薄くなったからボトルとラベルが選別しにくくなり、剥がさないと品質に重大な影響が出る、といっている再生工場を、あいにく筆者は知らない。しかし、そのような工場がもしあったにせよ、拡大生産者責任ということを考えれば、それは飲料メーカーが対処すべき問題であり、自治体や消費者にしわ寄せするべき問題ではない。

そもそも、ラベルは重要な情報であるから、世界では、ラベルを剥がしてはならないと規定する国も多い。例えば、デポジット制度を採用している国は、デポジット(預り金)の支払いを識別するため、ラベルで管理する。ラベルの付いたボトルを返却すれば返金を受けられるが、ラベルを剥がしたボトルを持参しても、返金を受けられない。デポジット制度を採用していない台湾にしても、メーカーが再生工場にリサイクル費用を援助するため、国内ボトルか否かは重要な情報である。従って、台湾でもペットボトルのラベル剥がしは禁じられている。

つまり、海外の再生工場では、ペットボトルはラベル付きのまま回収・リサイクルできている、ということである。日本の工場だけがラベル付きボトルのリサイクルを嫌がるのはなぜだろうか。

ラベル剥がしを消費者に強要する国は、消費者や自治体を下に見て、消費者にムリをいうのを当然のこととし、自治体に回収義務を負わせている日本だけではないか。回収のハードルを上げることで、面倒に思う消費者がペットボトルを焼却ごみに出したり、あるいはどこかに放置したりすることも十分考えられる。

飲料メーカーは、自社の利益のためにペットボトル需要をどんどん拡大させてきた。小型ペットボトルがこのように氾濫する前に(小型ペットボトル販売・製造の自主規制解禁と引き替えに)考えられた法律が容リ法である。それが今の状況、すなわち川や海にペットボトルが散乱する状況を招いたと考えられる。つまり、散乱は消費者の責任ではなく、回収・リサイクル方法の構造的な欠陥なのだ。

この容リ法を拡大生産者責任の視点にたって見直そうというならばわかるが、今回のガイドライン変更は、日本の環境行政が、ますます自治体と消費者を締め付ける方向に動いたことを示している。

増える一方のペットボトルを、自治体に税金で回収させた挙げ句、ラベルを剥がさないとランクを下げる、とはよくいえたものだ。

対抗措置として、自治体のすべきことは、容リ法からの決別であろう。

以下、略 全文を読む~

関連(本ブログ)

■容リ法 指定法人ルート 市町村からの引き取り品質ガイドライン変更でペットボトルのラベルは剥がされ状況は? 2018年08月09日

■容リ法 指定法人ルート ペットボトル ベール品質調査項目に「容易に分離可能なラベル付きボトル」を追加 2017年04月06日

容器包装リサイクル協会「平成29年度市町村からの引き取り品質ガイドライン」より抜粋

容器包装リサイクル法、指定法人ルートも問題多し、

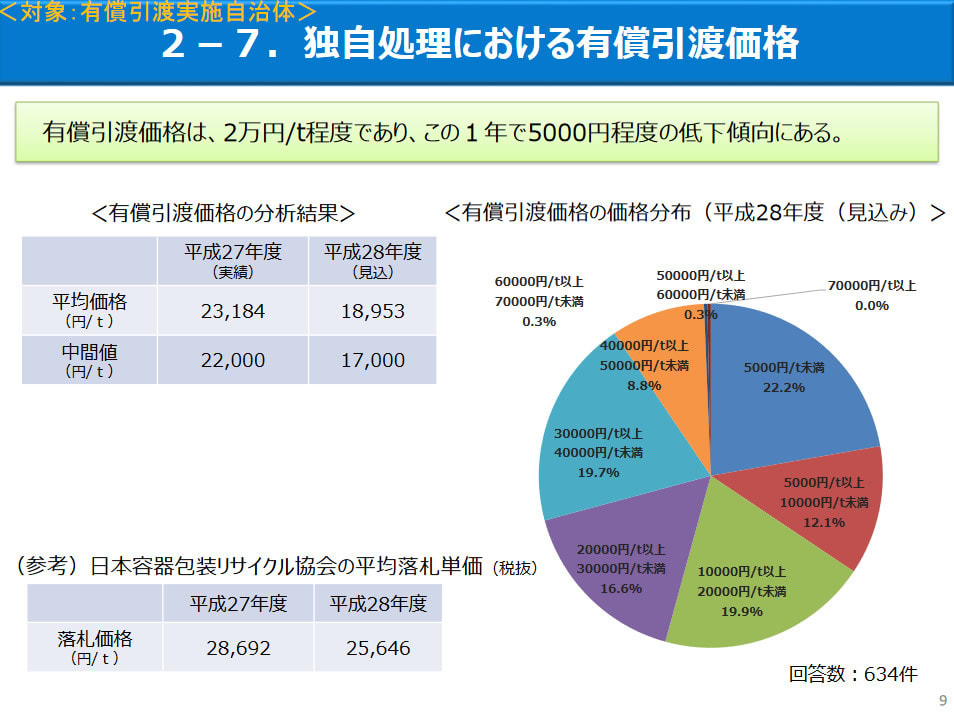

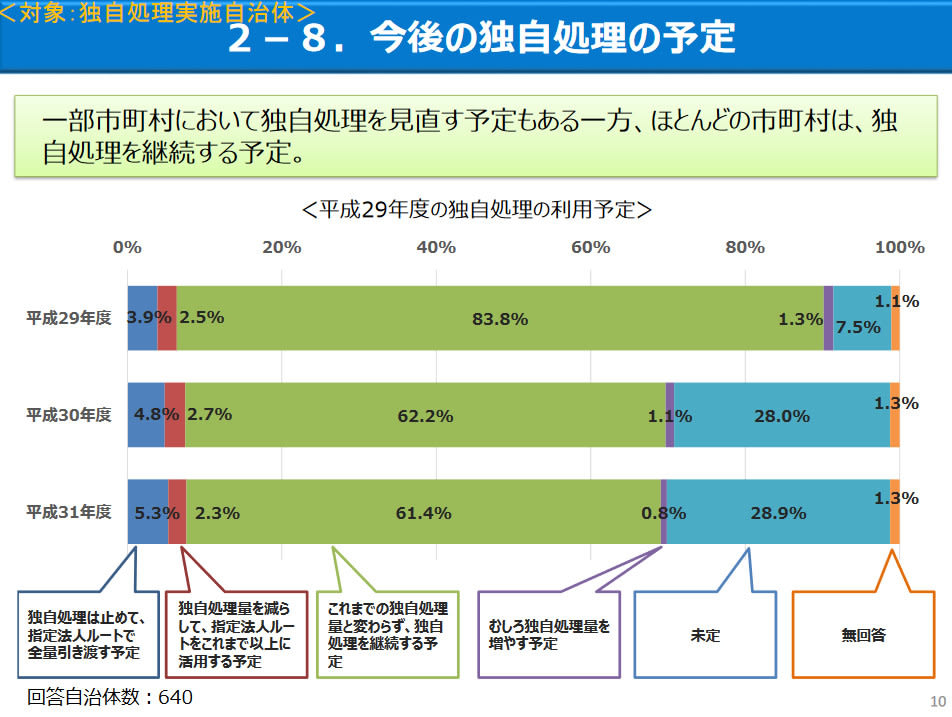

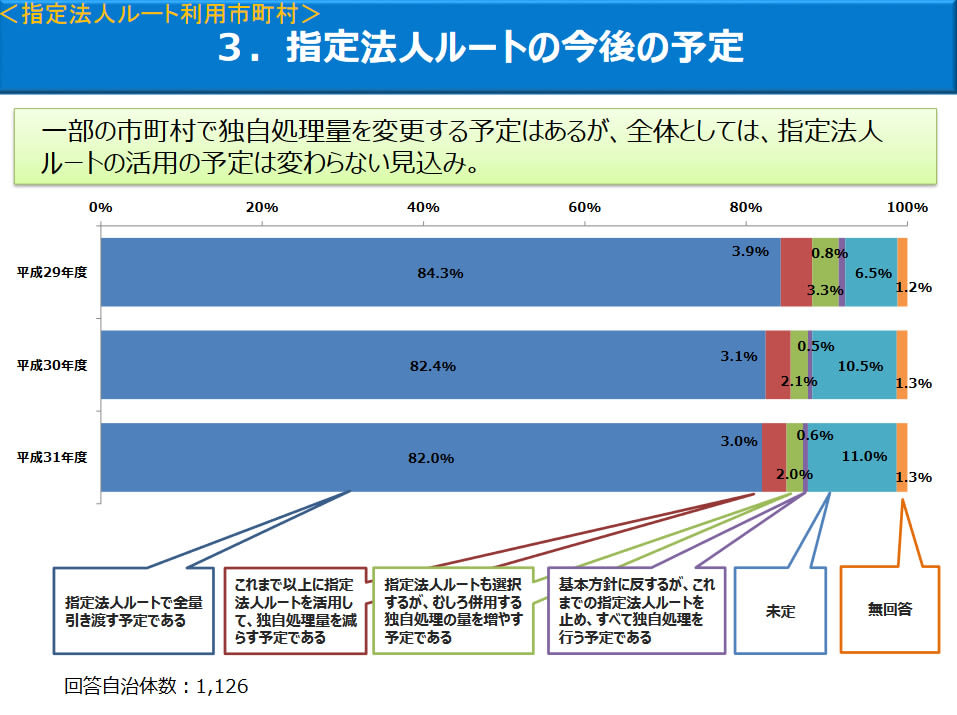

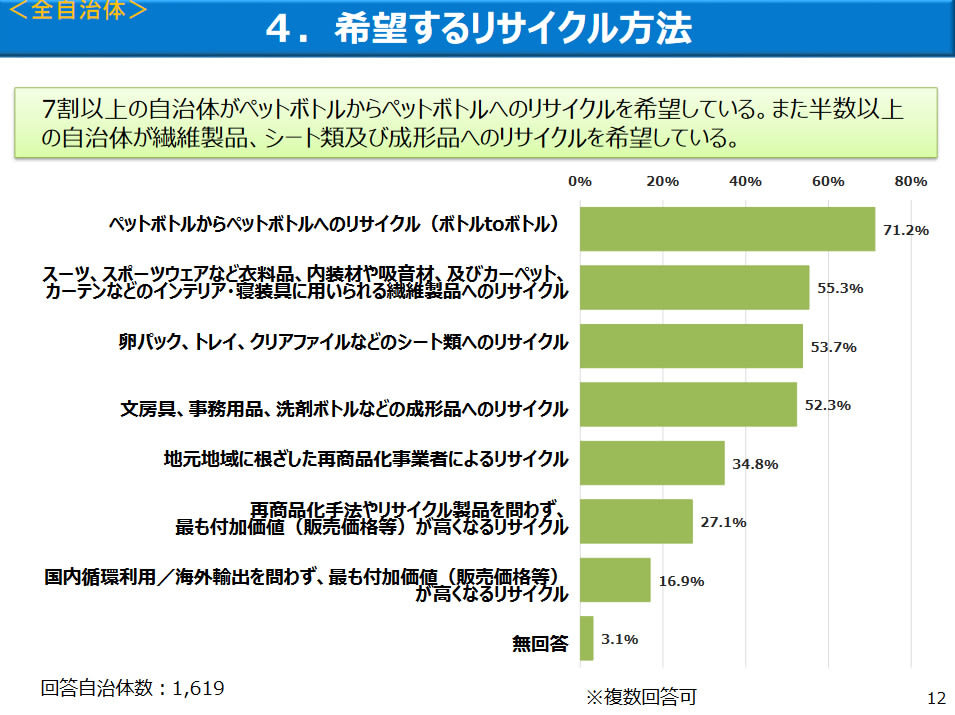

昨年の「ペットボトルリサイクルの在り方検討会」の資料から

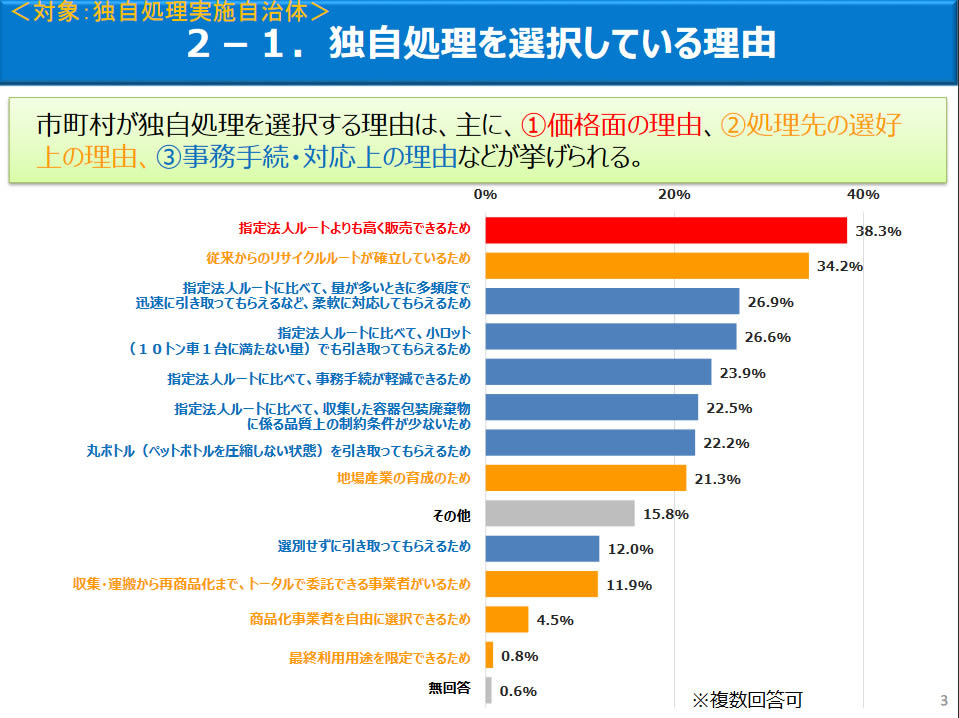

■第1回 ペットボトルリサイクルの在り方検討会の資料から(ペットボトルリサイクル、独自ルートは3割)2017年04月18日

「【資料3】市町村における使用済みペットボトルリサイクルに係る実態調査結果のポイント(環境省)」より

なにしろ、指定法人ルートでのPETボトルの引渡としては、平成 29 年度市町村からの引き取り品質ガイドライン

PETボトルの「分別基準」

1 原則として最大積載量が一万キログラムの自動車に積載することができる最大の容量に相当する程度の分量の物が収集されていること。

2 圧縮されていること。

3 原材料として主として他の素材を利用した容器包装が混入していないこと。

4 容器包装以外の物が付着し、又は、混入していないこと。

5 洗浄されていること。

6 ポリエチレンテレフタレート製以外の主としてプラスチック製の容器包装が混入していないこと。

7 ポリエチレンテレフタレート製のふた以外のふたが除去されていること。選別して、圧縮、梱包するヤードも必要。

その上、ラベルも選別基準が厳しくなる、、

参考「ペットボトル ベール品質調査項目に「容易に分離可能なラベル付きボトル」を追加」

指定法人ルートの場合、いまは上期と下期の年に2回の入札、

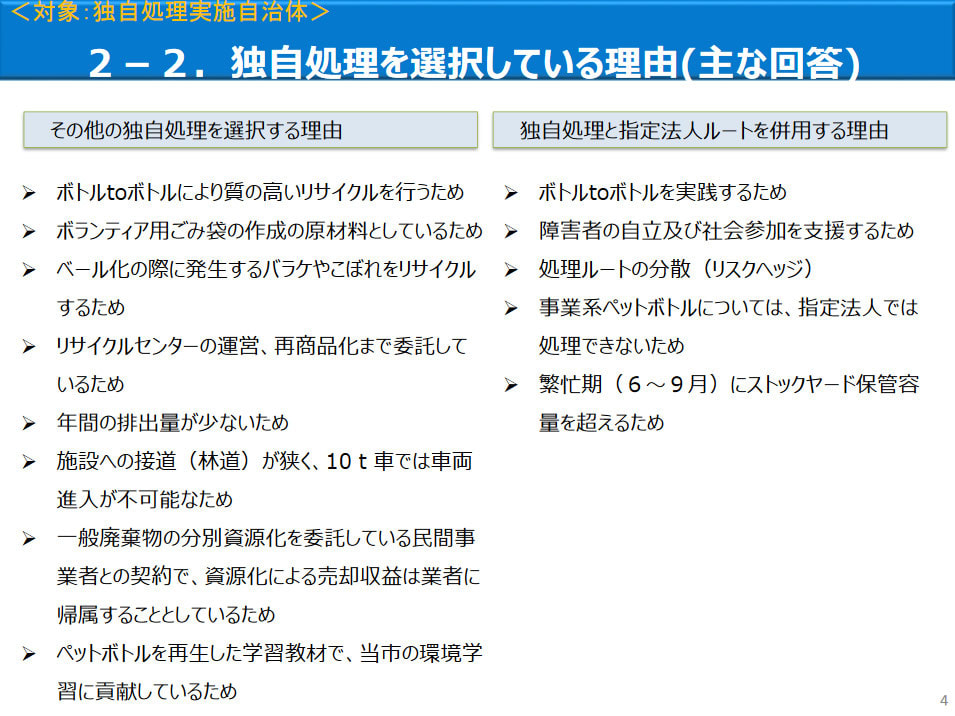

指定法人ルートの場合、いまは上期と下期の年に2回の入札、確実に資源化されるとはいえ、ボトルtoボトルにこだわることはできない、、 容リ法の自治体負担、ほんとうにもっともな理由が多い、

有価で売れるとはいえ、市民がリサイクルとして排出したペットボトル、、、

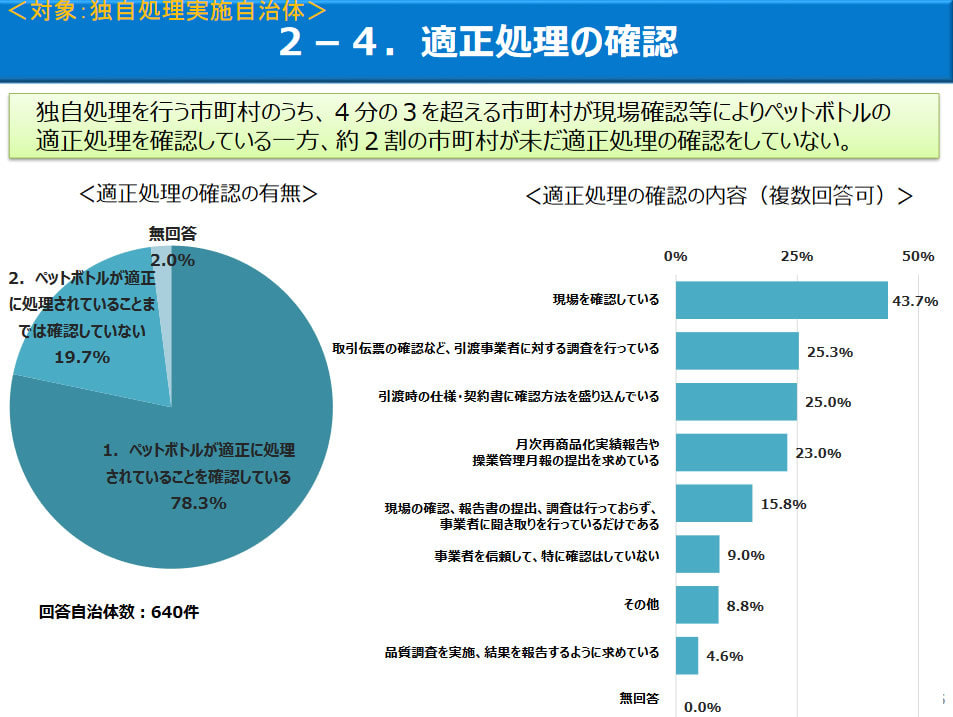

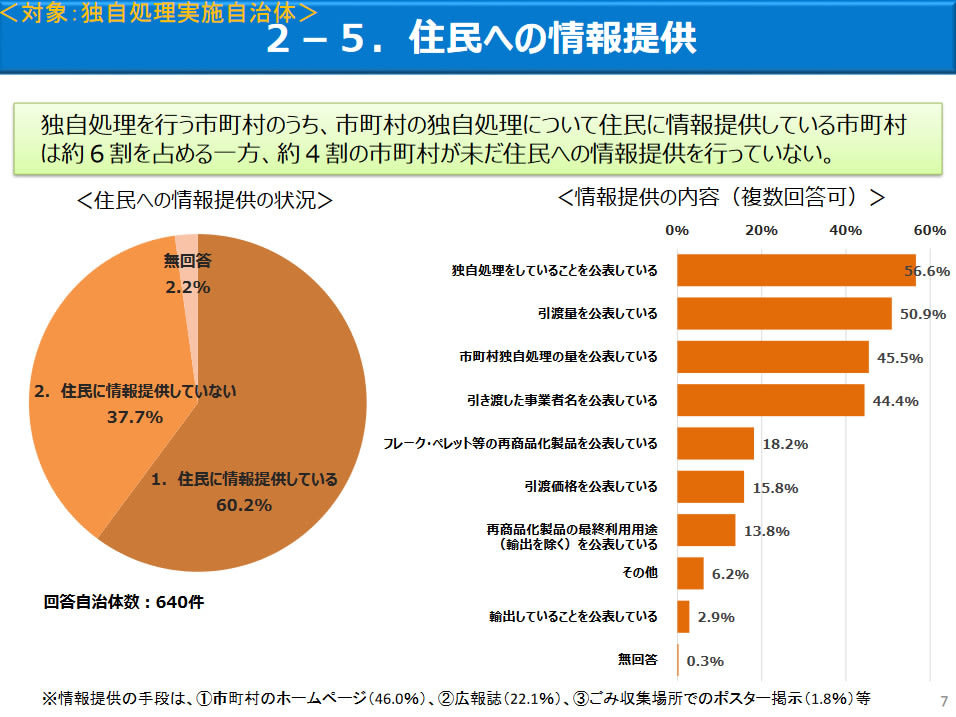

有価で売れるとはいえ、市民がリサイクルとして排出したペットボトル、、、最低限、きちんと処理していることの確認はしてほしい、、

単純に有償価格だけの比較ではなく、、、

リサイクルも、収集・運搬だけでも大変な費用、

指定法人ルートの場合の指定保管施設での中間処理(選別・圧縮・保管)の自治体負担の費用が多額になる

独自ルートの場合、、、契約次第ではそれらの負担はなくなるので、、、

指定法人ルートに関する主な課題・改善点①

指定法人ルートに関する主な課題・改善点①● 自治体が再商品化内容を選択できるようにしてほしい。高い資源効率性など市民から見て納得感の得られる付加価値の高いリサイクルを行ってもらいたい。 ● 輸送に伴う環境負荷削減、市民への情報提供、地場産業の育成、行政立会調査の必要などを考えれば、できるだけ近郊の再商品化事業者が望ましい。

● 年2回入札では、再商品化事業者が頻繁に変更され、市民啓発や保管事業者との調整等に支障が生じている。年1回入札に改めるなど、期間を長く設定すべき。

● 分別・回収には市民はじめ多大なる負担と費用が生じていることから、有償取引・再商品化事業者の技術力などの実情を考慮した、迅速・柔軟な引取り、基準ガイドライン等の見直しを行うべき(数量変更への柔軟な対応、縦潰れ/カット品・丸ボトル・ベール以外の荷姿(フレコン等)の許容、小ロットの引取り可など)。

● 容リ協のベール品質調査ガイドラインの厳格化(キャップ・ラベル除去)は、市民協力のための周知・準備期間が必要であり、平成30

年度からの実施は拙速。また、これに伴い引取拒否されるという不安の声も大きい。いずれの面でも市町村との綿密なコミュニケーション、地域の実情把握が十分とは言えず、早急に改善すべき。

● 容リ協の申込手続がとても複雑で、事務の簡素化が必要。

● 指定法人ルートに協力している市町村と独自処理を行っている市町村との公平性を確保してほしい。義務付け・法制化を含め、全ての市町村が指定法人ルートで処理する方法を推進してほしい。

指定法人ルートに関する主な課題・改善点②

● 指定法人ルートのメリット(安定的な再商品化・国内循環、有償入札拠出金制度等)を今まで以上に発信すべき。

● ペットボトルリサイクルに関する広報が十分とは言えない。市民の分別リサイクル意識が低下しないよう、どのような製品に生まれ変わり、リサイクルされているのか、環境負荷削減効果も含め、テレビやインターネットなどで積極的に発信すべき。併せて、定期的に県レベルの説明会を開催するなど制度等の周知も重要。など

<指定法人ルートに関するもの以外も含むその他の全般的な意見>

● 指定保管施設の設置基準・手続の緩和など、指定のあり方について検討すべき。

● 再商品化された製品の購入に対する優遇措置があれば普及が進む。

● 特定事業者にはもっとリサイクルしやすいペットボトルを開発していただきたい。例えば、ラベルはがし用のミシン目が固く、手先の力の弱い高齢者からラベルが剥がせないと苦情が寄せられている。

● 高齢社会となる中、住民への分別排出の負担も考慮しながら協力しやすい制度にしていく必要がある。現行のリサイクルマークの大きさの基準では、分かりにくく住民が認識するためには不十分。

● スーパー等での店頭回収などを促進することが重要。販売場所には必ずペットボトルのみの回収ボックスを設置するなどの取組も強化してほしい。また、排出量の少ない市町村の回収ルートと統一できれば費用の軽減ができると考える。

● まだまだペットボトルのポイ捨てが見受けられる。少しでも減らす観点から、ペットボトルについてもデポジット制度の導入を検討すべき。 ● 優良自治体の取組事例を紹介して欲しい。

● 基本方針の独自処理要件を満たさない市町村名の公表など、独自処理を行っていることが悪いようにとれる措置はいかがなものか。地元業者によりペットボトル再生材の学習教材の提供により環境学習にも貢献しているなど、指定法人ルートでなくとも、適正に処理を行っている現状を理解いただきたい。

● リサイクルすることは3Rの一環ではあるが、EPRの徹底によりそのようなごみがそもそも発生しない仕組みを構築すべき。

● 国内で消費したペットボトルは、国内で循環させるべき。原油価格が安いからといってバージン材を投入するのではなく、国内の再商品化ルートを確立すべき。

ほんとうにもっともな意見が多い~