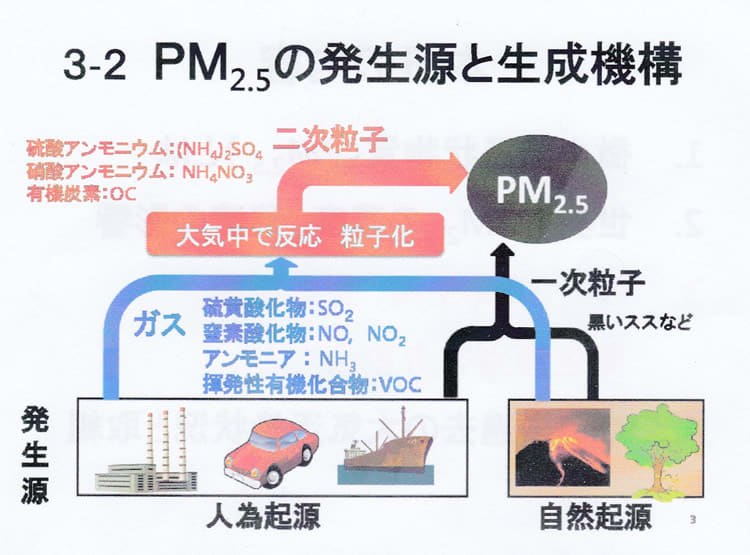

微小粒子状物質とは:微小粒子状物質(PM2.5)とは、大気中に浮遊している粒子状物質のうち、粒径2.5μm(マイクロメートル、1μmは1mmの千分の1)以下の粒子のことです。 PM2.5は、非常に小さいために呼吸器系の奥深くまで入りやすいことなどから、人の健康に影響を及ぼすことが懸念されています。☆写真は東京都環境局HP「微小粒子状物質(PM2.5)対策」のページより転載

東京都の環境学習講座に参加した~(社会人を対象とした環境学習講座)

「都内の大気汚染状況とPM2.5」~大気汚染の現状とPM2.5の健康への影響~

会場は、深川江戸資料館の小劇場。企業関係ではなく、一般参加者らしき女性も多く、PM2.5への関心の広がりを感じた。講座開始前の待ち時間に、席後方では、部屋に空気清浄機を付けて対策を講じているという話も聞こえてきたりして、、、我がごととして、情報を求めて講座に参加しているという気配が漂っていた。

講座の内容は、

前半で、わかりやすくPM2.5についての説明、そして、都内の大気汚染の現状と課題について、そして、後半では、PM2.5の健康への影響というお話を聞いた。何というか、無色透明のダイオキシンや環境ホルモンという化学物質の話より、PM2.5の方が、普通の人間にもわかりやすいのだ。PM2.5自体は、「粒径2.5μm(マイクロメートル以下の粒子」というのだから、目に見えるわけでもないのだが、何しろ、中国のあの大気汚染の映像を度々目にするので(日本でも、かつては同様の大気汚染公害が)、、、実にわかりやすい。あんなものが多少とはいえ、身体の奥深くまで入り込んでいいわけがないと誰でもわかる。しかし、あえて、たばこの煙を吸い込む人もいるにはいるが、、、、とても有意義なお話であった。

「都内の大気汚染状況とPM2.5」 大気汚染の現状とPM2.5の健康への影響 都内の大気汚染状況とPM2.5

~大気汚染の現状とPM2.5の健康への影響~

■ 日時 平成27年2月3日(火)13:30~16:45

■ 場所 深川江戸資料館 小劇場

■ 参加費 無料 (定員100名、定員を超えた場合は抽選)

■ 講座内容

●PM2.5の基礎知識 (講師) 東京都環境科学研究所 調査研究科

副参事研究員 上野 広行

●都内における大気汚染の現状と課題

(講師) 東京都環境局環境改善部大気保全課長 木村 秀嘉

●PM2.5の健康への影響

(講師)兵庫医科大学 公衆衛生学講座 主任教授 島 正之氏

資料の中から、気になる廃棄物焼却施設に関係する部分を抜粋

都内における大気汚染の現状と課題 ~PM2.5を中心に~ (講師) 東京都環境局環境改善部大気保全課長 木村 秀嘉 当日資料より抜粋

都内の微小粒子状物質(PM2.5)は、確実に減少しているということであった。

発生源の一つである廃棄物の焼却施設は、ダイオキシン類対策を行ったことで、微小粒子状物質の排出も大きく減少している。そして、東京都が国に先駆けて実施したディーゼル車対策も効果を上げているようだ、、

しかし、だからといって、環境基準をクリアしているからいいというものではない。

年平均、日平均に均せば薄くなるからいいというものでもないだろう。排出は、少なければ少ない方がいい。発生源には、日々怠りなく、排出量を減らしていく努力を求めてほしい。廃棄物の焼却施設も、規制基準を遵守するのは当然のことではあれ、日々の維持管理をおろそかにすれば、、、あっというまに問題発生となってしまう例はあちこちにある。常に、環境負荷の低減を目指す姿勢を忘れないでほしい。

環境科学研究所や環境局の話の元になると思われる「調査結果報告書」などが公表されていた~

■微小粒子状物質(PM2.5)等発生源調査結果報告書

東京都環境局環境改善部 東京都環境科学研究所

■都内のPM2.5環境の現状と発生源調査の状況について

上野 広行 ((財)東京都環境整備公社東京都環境科学研究所

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PM2.5の健康への影響

(講師)兵庫医科大学 公衆衛生学講座 主任教授 島 正之氏

島正之氏のお話は、これまでの歴史というか、浮遊粒子状物質(SPM)から始まり、微小粒子状物質(PM2.5)が問題となるまでの経緯を、いろんな疫学調査、疫学研究のデータを入れて話され、とてもわかりやすかった。駆け足ではあったが、ほんとうに、米国などの豊富な疫学研究でここまできたのだろうと実感した。

島正之氏は、まとめとして、

・諸外国における研究により、PM2.5濃度と循環器・呼吸器系疾患等との関連性が示されている。

・短期的影響は、呼吸器系や循環器系疾患のある人では比較的低い濃度で認められているが、健常者への影響については十分な知見がない。

・長期的影響は、わが国における一般環境レベルでも生じる可能性は否定できない。

・わが国ではPM2.5の健康影響に関する知見が不足しており、長期的継続的な疫学調査が必要である。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

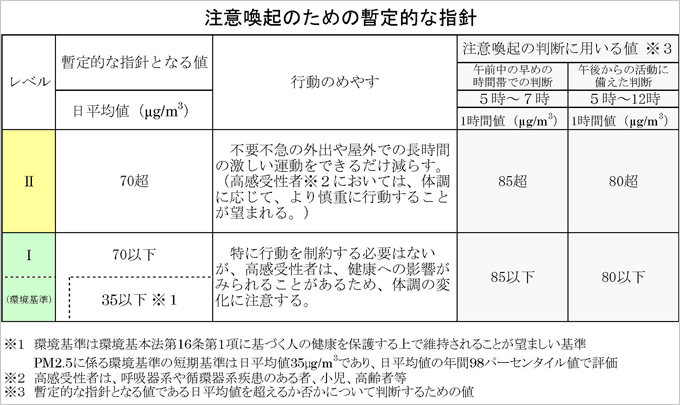

環境省 微小粒子状物質(PM2.5)に関する情報 環境基準について 環境基本法第16条第1項に基づく人の健康の適切な保護を図るために維持されることが望ましい水準として以下のとおり環境基準を定めています。1年平均値 15μg/m3以下 かつ 1日平均値 35μg/m3以下

(平成21年9月設定) この環境基準値は、呼吸器疾患、循環器疾患及び肺がんに関する様々な国内外の疫学知見を基に、専門委員会において検討したものです。 環境基準の設定に至る検討経過について 注意喚起のための暫定的な指針 平成25年2月13日に大気汚染及び健康影響の専門家による「PM2.5に関する専門家会合」の第1回を開催しました。その後、平成25年2月27日に開催された第3回専門家会合において専門家会合報告が取りまとめられ、注意喚起のための暫定的な指針が示されました。 専門家会合報告「最近の微小粒子状物質(PM2.5)による大気汚染への対応」 [PDF 481KB] その後、平成25年前半の実績等を踏まえて、平成25年11月13日に開催された第5回専門家会合において、運用に関する改善策が示されました。 微小粒子状物質(PM2.5)に関する「注意喚起のための暫定的な指針」に係る判断方法の改善について [PDF 241KB]

環境省では、注意喚起のための暫定的な指針が示されたことを受けて、PM2.5に関する情報を分かりやすく提供するため、「微小粒子状物質(PM2.5)に関するよくある質問(Q&A)」を作成しました。今後も随時情報を追加していきます。

微小粒子状物質(PM2.5)に関するよくある質問(Q&A) [PDF 176KB]

環境省では、注意喚起のための暫定的な指針が示されたことを受けて、PM2.5に関する情報を分かりやすく提供するため、「微小粒子状物質(PM2.5)に関するよくある質問(Q&A)」を作成しました。今後も随時情報を追加していきます。

微小粒子状物質(PM2.5)に関するよくある質問(Q&A) [PDF 176KB]

日本のPM2.5環境基準~

米国は1997年にPM2.5環境基準を設定、

その後、2006年にWHOガイドライン目標値

日本は2009年にやっと設定、

米国は、比較的低い濃度でも健康への影響が認められるということで、、2013年に基準値を12μg/m3に厳しくした。

日本では、PM2.5の濃度が低くなってきているのに、喘息患者が増えるのはおかしいと、、、

認定患者切り捨て方向の逆の発想とか?!

、

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

東京都の講座の5日前にも、PM2.5の学習会に参加した~

「深刻なPM2.5汚染・その健康への影響」

日時:2015年1月29日(木)

講師:嵯峨井 勝氏

つくば健康生活研究所代表

元国立環境研究所大気影響評価研究チーム総合研究官

会場:北沢タウンホール 11階 らぷらす研修室

主催:世田谷の環境を考える市民連絡会

嵯峨井勝氏は、「PM2.5、DEPの健康影響 ~その歴史と今後の課題~」ということで、日本の大気汚染の歴史から、ご自分の研究、そして、裁判(ディーゼル排ガスによる気管支喘息発症の証明など)に関わられたことまで、、、多方面に渡ってのお話、、健康影響のメカニズムという専門的なことも、呼吸で取り込み、血液に入り各組織に取り込まれる仕組み、活性酸素のこと、そして起こりえる病気等々、、とてもわかりやすく話された。とは言っても、難しいことが理解できたわけではないが、、

自分で防御できること、、PM 2.5高濃度予測時の「注意喚起」が発令されたら、不要不急の外出を控える。空気の悪そうなときは同様、、、マスクをする。掃除を丁寧にする。(窓を開けているだけでもかなり部屋に入ってくるようだ)緑黄色野菜を食べる、規則正しい生活等々、、、

DEP(Diesel Exhaust Particles):デイーゼル排気由来の粒子状物質

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~