全国清涼飲料連合会「プラスチック資源循環宣言 業界あげて活動を展開」から

「混ぜればごみ、分ければ資源」なつかしいですね!!

全国清涼飲料連合会は、「自販機専用空容器リサイクルボックス」へ啓発ステッカー50万枚を貼付するそうだ、、、、

もちろん、自販機横の回収ボックスに啓発ステッカーを貼れば少しはごみが混じらないかも知れないが、

『世界一を誇る日本の「自販機」』によると、、日本自動販売システム機械工業会の統計では、2016年末の飲料自動販売機の普及台数は、247万4600台だという。また、年間の飲料の売上額は、2兆298億円にも上ると、、ということは、自販機の設置は247万台あれど、ステッカーは50万枚なので、路上にある回収ボックスだけでも貼るのだろうか?

やたらどこにでもある自販機、狭い国土に自販機はひしめいている。電力消費が問題になれば「省電力型」への取替で問題をすり抜け、なんでも技術で対応するニッポン。古い自販機の廃棄物処理と併せて事業者は一石二鳥の経済効果と、、、

そもそも、自販機で飲料を買った人で、その場で飲んで空き容器を回収ボックスに入れる割合はどれくらいなんだろうか?自販機で買って家に持ち帰って飲むとはあまり考えられない。そのまま持ち歩いて飲むなどの、もっとも散乱ごみとなりやすい容器だろうに、、省エネや散乱ごみ対策の観点からは、一向に自販機が減る傾向にもならないニッポン、

「混ぜればごみ、分ければ資源」は、沼津市が1975年に「資源ごみ」という概念を取り入れて沼津方式での分別回収を始めたときのキャッチフレーズだ。それ以降、全国の自治体でも「混ぜればごみ、分ければ資源」で資源の分別回収が始まるのだが、、、しかし40年も前から言われ続けた「混ぜればごみ、分ければ資源」も、消費者の意識任せはかわらない。廃棄物の処理は自治体の責任と、、、、

沼津方式など懐かしい、あの当時、沼津市の井手敏彦市長さんをお呼びして学習会などもしたな~

ちなみに、東京23区の場合は、東京都清掃局の時代、1973年にプラスチックを不燃ごみとしての分別回収が始まるが、びんや缶はもっぱら集団回収や拠点回収かな、「あきびんポスト」も設置していた。1998年に東京ルールⅠで週1回の「資源(古紙)」回収が始まる。東京ルールⅢでペットボトルの店頭回収も始まる。(今では、東京ルールⅠ古紙の直営回収はほとんど民間委託となり、東京ルールⅢのペットボトルの店頭回収は廃止となった) 2000年に清掃事業は特別区移管となり、、23区それぞれが資源の分別回収を実施している。江東区の場合は、2002年度(平成14年度)から、びん・缶・ペットボトルの集積所回収をスタートする。(新江東方式)

全国清涼飲料連合会は、全国の教育現場、教育委員会などへ啓発ポスター4万枚を配布し学校や地方自治体の教育現場での掲示をしてもらうそうだが、、そのポスターには、『市町村が分別回収し、処理工場できれいに洗浄します』となっていてちょっと混乱しそう、自販機横の回収ボックスにはそのまま捨てられるので、もちろん容器はすすげないが、、、、

やっと容器包装リサイクル法ができたものの、拡大生産者責任で再商品化費用は特定事業者が負担するになったものの、いちばん費用のかかる収集・運搬・圧縮・保管は自治体の責任。事業者にあまい日本の廃棄物処理、、

せめて、自販機で販売した容器は確実に事業者の責任で回収する仕組みを工夫すべき。高額のデポジットでもつけて販売し、そこで返すとお金が戻るなど、、、「混ぜればごみ、分ければ資源」のステッカーを貼るだけではね、、、

全国清涼飲料連合会のプレスリリースで、2030年度までにPETボトルの100%有効利用を実現するため、2019年度、海ごみゼロウィークから本格的に活動をスタートしますとしている~ 具体的には、

1.清涼飲料業界クリーンアクション2019

2.自販機専用空容器リサイクルボックスに50万枚の消費者啓発ステッカー

3.全国の教育現場、教育委員会などへ啓発ポスター4万枚

日本の「海ごみ」対策、使い捨てプラスチック対策、

国をあげて、元を絶つという発想は全くないので、分別回収リサイクルやバイオプラ、あるいは代替対策、

産官学共同で、プラスチック・スマートキャンペーン、、、

欧州などでは、「使い捨てプラスチック禁止」に取り組んでいるが、日本は「禁止」も「廃絶」にもほど遠い、2030年までに25%排出抑制、やっと「レジ袋の有料化義務化(無料配布禁止等)」程度なので、、、プラスチックの多くを焼却しているので、海ごみには無関係と思っているようだが、日本でも散乱ごみの多くはペットボトルはじめとしたプラスチック類、、、

2019年4月24日

清涼飲料業界プラスチック資源循環宣言 業界あげて活動を展開「清涼飲料業界クリーンアクション2019~みんなで海ごみゼロを目指して~」や

「自販機専用空容器リサイクルボックス」へ啓発ステッカー50万枚貼付など

一般社団法人全国清涼飲料連合会(東京都千代田区、会長:堀口英樹、以下:全清飲)は昨年、11月29日に「清涼飲料業界プラスチック資源循環宣言」を発表し、2030年度までにPETボトルの100%有効利用を実現するため短・中・長期で取り組みの方向性を掲げ、さまざま検討してまいりました。初動の年である2019年度、海ごみゼロウィークから本格的に活動をスタートします。

1.清涼飲料業界クリーンアクション2019~みんなで海ごみゼロを目指して~

清涼飲料業界はPETボトル利用事業者として、海ごみゼロを目指していくため、自ら動いていきます。環境省と日本財団が取り組む「海ごみゼロウィーク(5月30日ごみゼロの日、6月5日世界環境デー、6月8日世界海洋デー)」を中心とした5月~6月に「清涼飲料業界クリーンアクション 2019~みんなで海ごみゼロを目指して~」を展開します。

●6月1日(土)、NPO法人 海さくら・日本財団主催「海岸美化活動(ビーチクリーン)」(神奈川県江の島)に清涼飲料業界各社と、全清飲の役員、職員の約100名で参加します。

●会員社の全国にある工場や事業所等の拠点などで、地域と密接につながった美化活動を継続的に実施していますが、海ごみゼロウィーク期間(5月~6月)、自社工場や事業所などの清掃活動や NPOなどが企画する清掃活動への参加など、約400か所、7500名が参加する予定です。

なお、この「清涼飲料業界クリーンアクション2019」は年間を通して継続実施していきます。

2.自販機専用空容器リサイクルボックスに50万枚の消費者啓発ステッカー

自販機横のボックスは、「自販機専用空容器リサイクルボックス」です。自販機で販売した清涼飲料水のPETボトル、缶、びんの空容器をリサイクル目的で回収しています。

昨年12月に「自販機専用空容器リサイクルボックス」の中身について東京都内の自販機にて組成分析を行いました。PETボトル、缶、びんが69%、異物が31%。異物の中で最も多いのは、たばこの吸い殻やライターなどで、また空の弁当箱や、レジ袋なども入っています。カフェチェーン等の持ち帰り用カップもあり、サイズが大きいために「自販機専用空容器リサイクルボックス」の容器投入口をふさいでしまうこともあります。

これら異物により「再商品化の品質劣化」だけでなく、限られたスペースのため本来入るべきPETボトルや缶、びんが入らないことがあり、結果として空容器の散乱となる場合があります。

清涼飲料業界として、この「自販機専用空容器リサイクルボックス」が、リサイクル目的に空容器だけを集めていることを消費者の皆様に知っていただくため5月より50万枚のステッカー貼付活動を展開します。PETボトルを100%有効利用するため「異物混入ゼロ」を目指していきます。

「自販機専用空容器リサイクルボックス」50万枚 ステッカー貼付概要

<啓発内容>

<啓発内容>

●リサイクル目的に空容器だけを集めています

●混ぜればごみになりますが、分ければ資源になり、資源循環します

●飲料空容器はPETボトルと缶、びんです。カフェチェーン等の持ち帰り用カップやたばこは入れないでください

●自販機の横にあるリサイクルボックスは、自販機専用です

●環境省プラスチック・スマートに参加しています

<貼付枚数>50万枚

<対象エリア>

●首都圏エリア:東京都23区、神奈川県横浜市・川崎市、埼玉県さいたま市、千葉県千葉市

●京阪神エリア:大阪府全域、京都府京都市、兵庫県神戸市

<対象機>

<対象機>

●全清飲の会員社・日本自動販売協会会員社所有の自販機

エリア内すべてのロケーションに交渉の上実施する

<実施時期>2019年5月から

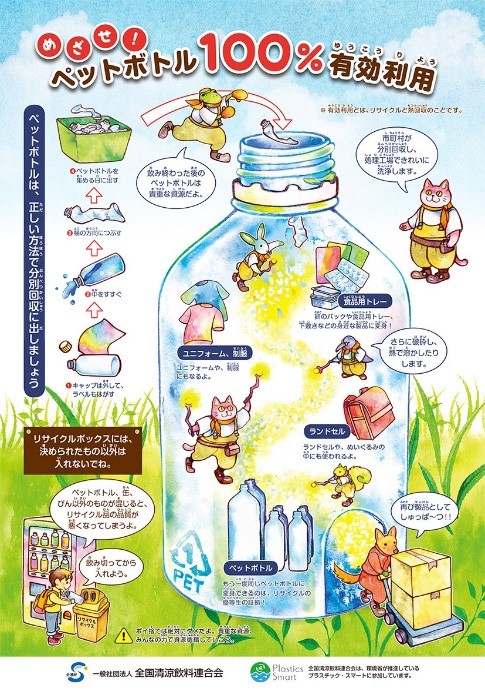

3.全国の教育現場、教育委員会などへ啓発ポスター4万枚

プラスチック資源循環を促進するため、PETボトルが資源循環している(再製品化している)ことを啓発するポスター(B2)を制作、全国の小・中・高校、教育委員会、消費者センターなど約4万枚を配布し、学校や地方自治体の教育現場での掲示をお願いしていきます。

プラスチック資源循環を促進するため、PETボトルが資源循環している(再製品化している)ことを啓発するポスター(B2)を制作、全国の小・中・高校、教育委員会、消費者センターなど約4万枚を配布し、学校や地方自治体の教育現場での掲示をお願いしていきます。

水彩画のファンタジーな雰囲気で、子供の関心を得て、分別回収されたPETボトルが食品トレーやユニフォーム、PETボトルに生まれ変わっているのに加えて、消費者の役割である分別排出、またポイ捨てをしないように呼び掛けています。

環境省のプラスチックとの“賢い付き合い方”を促進する「プラスチック・スマート」に賛同しており、この「プラスチック・スマート」と6月21日に公開の映画「きみと、波にのれたら」(湯浅政明監督)がコラボレーションしたポスターを全清飲も配布。今夏、映画に合わせて「プラスチック・スマート」を啓発していきます。

環境省のプラスチックとの“賢い付き合い方”を促進する「プラスチック・スマート」に賛同しており、この「プラスチック・スマート」と6月21日に公開の映画「きみと、波にのれたら」(湯浅政明監督)がコラボレーションしたポスターを全清飲も配布。今夏、映画に合わせて「プラスチック・スマート」を啓発していきます。